为了让学生在课堂中获得立体的、可感知的、甚至是终生记忆的进化理解,2018年5月17日下午,我校生物组刘娣老师承担了区级公开课,以具体而微的《探究细菌耐药性的产生》来生成生物进化的核心观点。前来听课的老师有北京市生物教研员荆林海老师、西城区生物教研员杜玉芬老师和本区的高一及高二的老师们,全体生物组的老师们悉心准备迎接听课老师们的到来。本节课前期也得到了本区三位教研员:杜玉芬老师、张国东老师和潘青老师的精心指导。

在以往《生物的进化》教学中,主要按照进化理论的发现和发展历程为主要脉络,一一介绍各阶段进化理论的主要观点。这样学生更多地只能在老师提供的模拟化、平面化的案例中理解记忆进化的主要观点,这样的知识干瘪、缺乏活力,且存留时间短。

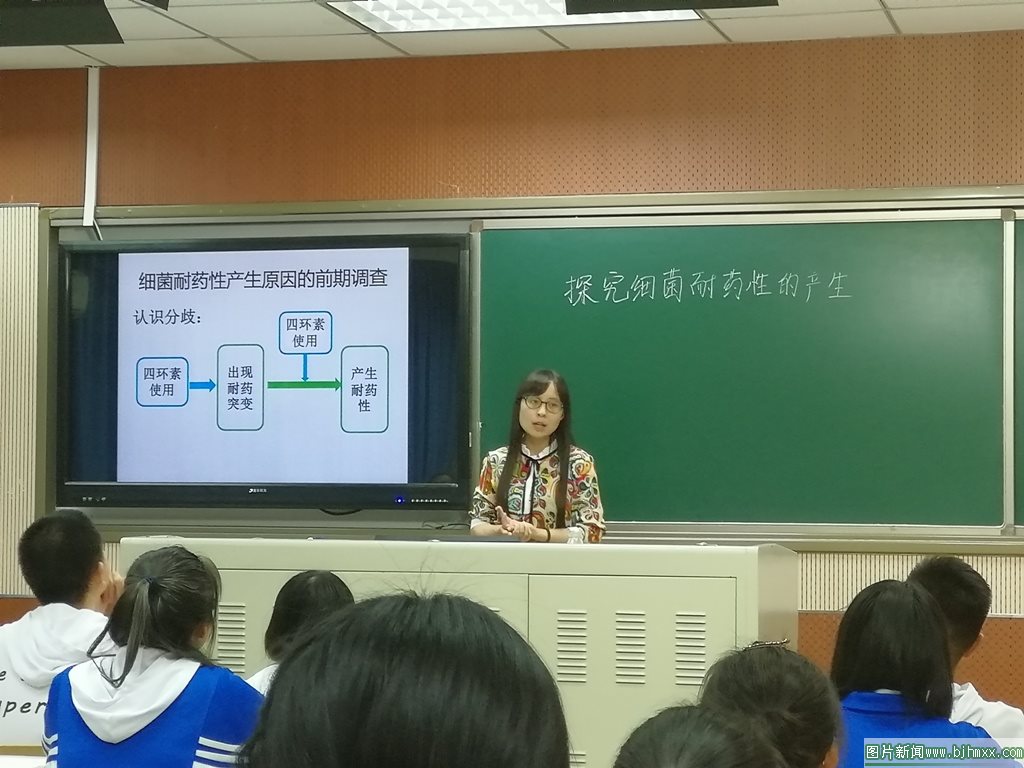

刘娣老师打破了原有的讲解脉络,开创了让学生走进实验室、为生物进化寻找经典微生物培养证据和基因水平证据的崭新实践方法。在课堂中,她以学生熟知的细菌耐药性产生的探究过程为主线,首先调查了学生的前概念,引出前概念间的分歧点,创设情境引出探究实验,让学生在充分思考、碰撞交流的基础上设计实验思路并预期实验结果,达成全班同学对实验设计思路的理解和认同。

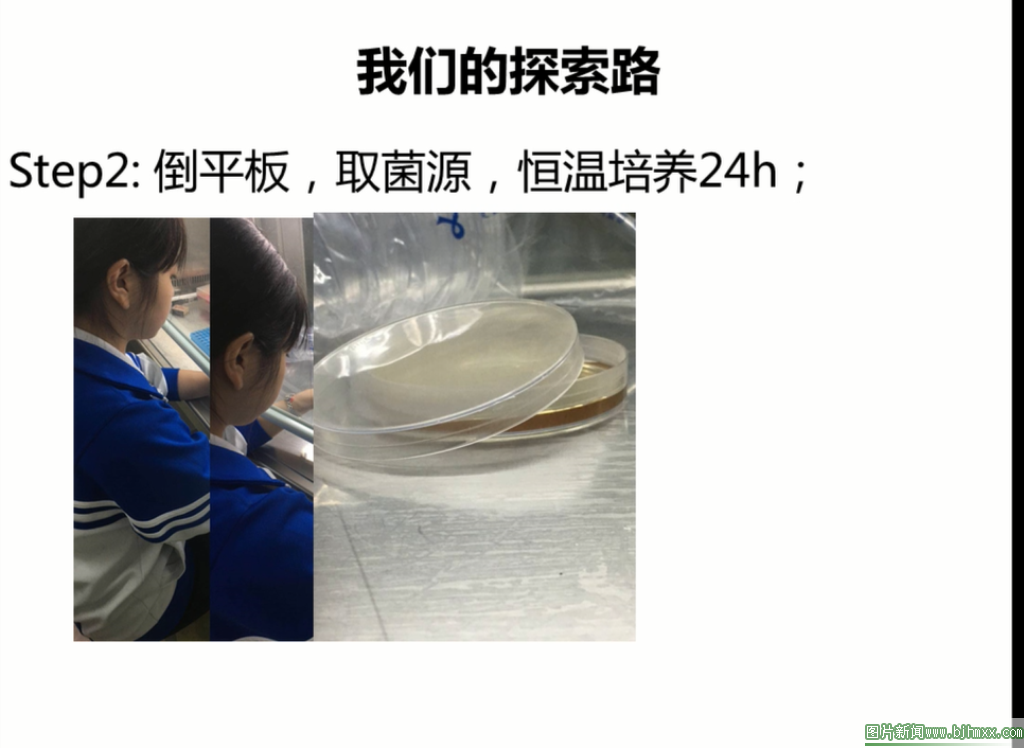

之后由实验小组成员展示她们的实验过程和实验结果,在她们结束发言之后,同学们自发地为他们鼓掌,不仅为她们的智慧、更为她们的辛劳、勤奋和坚持!在此基础上,让同学们更正前概念,形成正确概念:耐药突变本来就存在,抗生素起到了筛选作用。

抗生素杀菌和细菌抗药性机理的揭示将本节课带入了更微观更本质的基因水平。学生在描述机理图的过程中锻炼语言表达能力,在提出可能抗药突变的过程中发散思维——这些都是高考中的重要考点。

由细菌最保守的核糖体基因(16SrDNA)的获取、测序、基因比对等过程来检测是否产生了新的物种。科学技术日新月异,而科技前沿已经渗透到了生活的各个角落,当然在高考题中也备受恩宠。因此,刘娣老师充分发掘并拓展学校实验室资源,首次将基因水平实验引入课堂教学,不仅开拓了学生的眼界,为课堂更接近生物的本质提供了详实的实验证据,也开启了学校生物组开展分子生物学实验的新方式,为今后学生兴趣培养和持续性的科学研究提供了更为广阔的平台!

北京市教研员荆林海老师指出,课堂教学的素材收集来自三个方面:科学史、科研论文和实验室工作,而实验室实验应该是最能体现生物学科特点、学生收益也最多、最有价值的一种,然而也是风险最高、难度最大、老师投入最多的一种。荆老师对回中生物组的尝试和探索给予了充分的肯定,指出这种真正做科学的态度和精神值得每位生物人学习!整个课程教学思路设计精炼准确,围绕抗药性的产生,锻炼了学生的思维能力、语言表达和创新能力,拓展了学生对课本上物种概念的认识。

教研员同时指出,在训练学生探究能力时可以尝试多搭一个台阶,这样让学生能产生更为深入的、有价值的思考;在锻炼学生语言表达能力时可以尝试选择一个转变为落笔形式,可更有实效地提升学生能力!

生物进化从未停止过脚步,我们探索也在路上,生物组的老师们也会一直坚持探索下去!